1ボラが稚魚から成魚になるまでの呼び方 出世魚であるボラは成長年齢により呼び名が変わります。 以下に呼び方と特徴を載せていきます。 呼び方大きさの目安特徴 ハク :~3cm :ボラの幼魚で海から川に入る オボコ :3〜18cmボラは全世界の海に広く分布し、日本では北海道以南で見られる出世魚。この大群は体長15 センチ前後 。 関東地方ではオボコと呼ばれる稚魚 にあたる。 ボラは全世界の熱帯・温帯の海に広く分布し、日本では北海道以南で広く見られる。ボラ Mugil cephalus cephalus Linnaeus, 1758 。胸鰭の基底に青黒斑点が1個見られ、体側には体背面と同様の色合いである青~緑色っぽい縦線が複数走ることが特徴。また、眼を被う

運河埋め尽くす ボラ 絨毯が話題に 実は各地で見られる冬の風物詩 Tsurinews

ボラ 稚魚 川

ボラ 稚魚 川-通し回遊魚:海と川を行き来する魚:ボラ,アカメ 河川 汽水 海 成育場 産卵場 成長 孵化 海水性両側回遊魚 沿岸から沖合にすむ魚類 PhotobyHENDO カサゴ Sebasscus,marmoratus,(Cuvier,19)(スズキ目メバル科) 高知県大月町勤﨑水産技術センター 島根県水産技術センター(代表) 〒 浜田市瀬戸ヶ島町 251 TEL08 FAX08 EMail suigi@prefshimanelgjp

茨城新聞 人気動画14 ボラ大群住民驚き 大洗の旧磯浜漁港 涸沼川に遡上

ボラ学名:Mugil cephalus cephalus Linnaeus,1758の写真付き図鑑。食べ方・旬・産地・加工品・特産品等の情報と解説も。都内ビルが建ち並ぶなかを流れる河川や水路、堀などにも見かけることのできる、ある意味ありふれた存在かもしれない。古くは高級魚で江戸時代などは贈答用な日本大百科全書(ニッポニカ) ボラ(魚)の用語解説 硬骨魚綱ボラ目ボラ科に属する魚。名の語源は「腹が太い」ことにある。古名はクチメ(口魚)、ナヨシ(名吉)。マボラ、カラスミボラともいう。目が透明(死後は白色に変わる)な薄い膜(脂瞼(しけん))で覆われ、主上顎骨の後端はボラ Mugil cephalus cephalusボラ科ボラ属 Top >

ボラについて 基本的には海水魚であるが、幼魚のうちはしばしば大群を成して淡水域に遡上する事がある。 水質の汚染にも強く、都市部の港湾や川にも多く生息する。 体長が同じくらいの個体同士で大小の群れを作り、水面近くを泳ぎ回る。ボラの飼育は簡単なので採集して飼ってみるとよい。 普通の海水魚が飼える環境なら大丈夫だろう。 ただ大きくなるので大きめの水槽、稚魚のうちはよいが幼魚になると飛び出しにも注意。 ボラ類はルアーでも釣れるが基本的にデトリタス食。ボラ 生息場所 河口や汽水域ではごくごく普通に見られる。 若魚はたまに河川の中流域でも見られる。 汚染の進んだ都市河川にも多い。 外観・生活 全長は60cmほどになる。 体は丸み

今日は久慈川にハゼ釣りに行ってきました。暑かった。 結局、投げ釣りをすることにしたので、動画は撮りませんでしたが デキハゼが匹以上は釣れたので結構楽しめました。 エサはアオイソメ、針はアジ針の5号(良さそうなのがこれしかなかった) ハゼ針の小さ目のものか、袖針とかボラ マアナゴ 繁殖 :成熟したアユは8~11月に川を下り、中流域最下部の流速の速い砂利底の浅瀬に、多数群 繁殖 :産卵期は10~11月で、稚魚は5~6cmになり成魚は80cmにもなる。キの稚魚が中央部であるのに対し,ボラ稚 魚は岸寄りが主体。常陸川水門が閉鎖され てからもボラ稚魚は霞ケ浦に上ってきてい る。冬季に海に下らなかったボラが,春先 に水温の高い狭い水路に入り込み,大量へ い死してしまう現象が見られることがある。

ボラ幼魚の2匹セット 近海産海水魚類 甲殻類 海洋生物類専門アクアマリンズ

掬ってきたボラ稚魚を水槽へ入れて飼育します Youtube

この魚はボラですか それともボラに似た魚ですか 川の下流 Yahoo 知恵袋

先程川遊びでこんな魚が沢山いました なんでしょう ボラの幼魚 Yahoo 知恵袋

琉璃の魚篭 魚探索記 川を遡上するボラの幼魚

コレクション ボラの稚魚 1979 ボラの稚魚

川魚ハイツへようこそ 川魚飼育日誌 最下流部

ボラについて調べてみよう

ボラはなぜ跳ねる どこにでもいる 魚のもつ特別な仕組み スマルア技研

ボラ Wikipedia

ボラ 釣りの対象魚 釣り情報サイト Wiredfish

ボラの大量遡上 ほっといっぷく

ボラ 矢作川研究所

ボラ専門 釣絶 魚ゲノム

ボラの飼育方法 餌は何をたべる 寿命はどのくらい アクアリウム生活

新川紀行 土浦市 ボラの稚魚と河岸景観

秋のボラ 柏尾川にて 雀のお宿

ボラ 川崎河川漁業協同組合 中原地区

ボラ幼魚の遡上 クロメダカの気ままな自然観察

横十間川のボラの稚魚 Npo法人 江東区の水辺に親しむ会

ボラ Wikipedia

今日もガサガサ日和 Vol 29 河口部でボラとウナギとテナガエビ 川遊びマップ

ボラ属 Corvet Photo Agency

メナダとボラの見分け方や生態をご紹介 違いが分かれば簡単に区別がつきますよ Salt Fresh 魚の総合サイト ソルフレ

ちょっとした騒動 川にびっしり出世魚ボラ幼魚 鳥羽 寺谷川 毎日新聞

ボラ 川 鯔の川 小名木川 遊歩道 鯔を見る 娘への遺言 知恵 常識 あたりまえ 雑学の世界

琉璃の魚篭 魚探索記 川を遡上するボラの幼魚

運河埋め尽くす ボラ 絨毯が話題に 実は各地で見られる冬の風物詩 Tsurinews

ボラの稚魚の群れ 浜名湖 写真素材 ストックフォトのアフロ

ボラが跳ねる ジャンプ とシーバスが釣れない理由 釣りの教科書

メナダとボラの見分け方や生態をご紹介 違いが分かれば簡単に区別がつきますよ Salt Fresh 魚の総合サイト ソルフレ

ボラ 川 鯔の川 小名木川 遊歩道 鯔を見る 娘への遺言 知恵 常識 あたりまえ 雑学の世界

ボラ ボラ目 ボラ科 但馬の情報発信ポータルサイト 但馬情報特急

日本淡水魚 ボラ

沖縄のボラは食べられる 臭くない おいしいの ていさん家の島ぐらし 沖縄西表島情報

見た目はまるで ボラ だけど美味なマニアック魚 メナダ とは 年5月31日 エキサイトニュース

ボラの特徴 見分け方 写真から探せる魚図鑑

ボラの大量遡上 ほっといっぷく

ボラの生き様 稚魚から成魚になるまでの呼び方一覧を大公開 ケロスケ地球防衛軍お助けし隊

和光大学 足もとからの環境共生プロジェクト

ボラ

ボラの幼魚 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

イナッコ ボラ の大群が 三重県鳥羽市 水がきれいならボラは美味いを論説 Il Pescaria

ぞわぞわ度マックス 茨城県の川に上ってきた数万匹のボラの大群がいる光景 カラパイア

川を埋め尽くす稚魚たち なごりすと の Weblog

ボラ 魚類 市場魚貝類図鑑

コレクション ボラの稚魚 1979 ボラの稚魚

湿地で育つ海の魚 但馬の情報発信ポータルサイト 但馬情報特急

ボラの全てがわかる 臭いの原因や料理方法 おすすめの釣具を一挙紹介

この魚の稚魚はなんの魚ですか ボラですか 食べても大丈夫です Yahoo 知恵袋

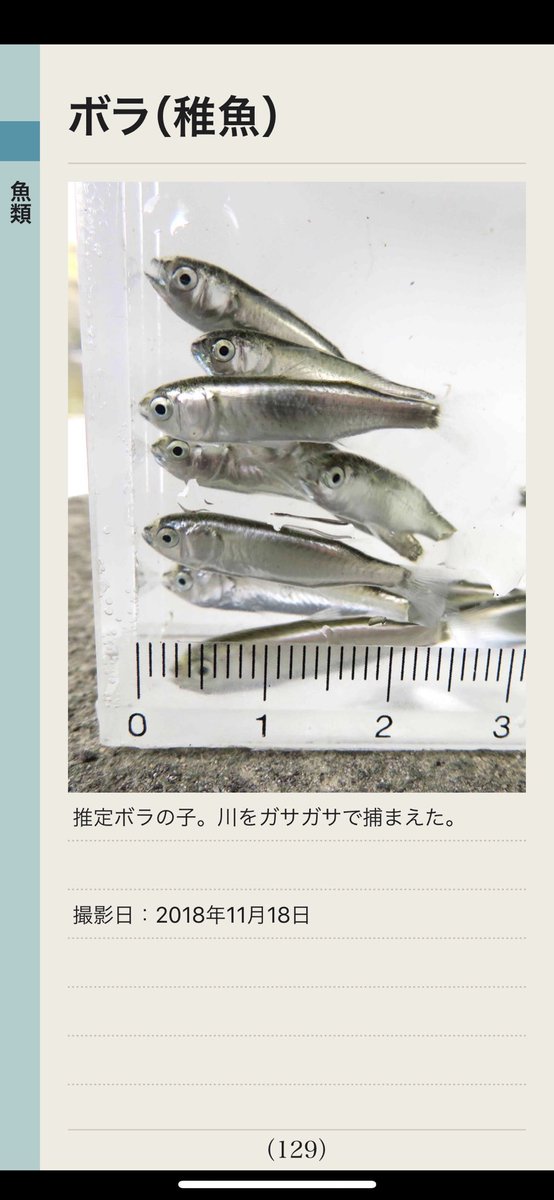

My図鑑 図鑑作成アプリの人 ボラ 稚魚 推定 川でのガサガサでたくさん捕れた かわいい My図鑑 魚図鑑 魚 サカナ 魚類 海 川 釣り 魚釣り フィッシング 川釣り 海釣り 一眼レフ ミラーレス コンデジ カメラ 写真 図鑑

琉璃の魚篭 魚探索記 川を遡上するボラの幼魚

ボラ ぼらって食べられるの その食べ方と味 意外にも 気になる雑学情報館

ボラの稚魚 エビナ の大群が保持石川に現る 神西コミュニティセンター公式ブログ

3

ボラ 魚のなかま 浦安水辺の生き物図鑑

淡水魚詳細 佐賀の自然デジタル大百科事典

ボラを求めて No 15 立研blog

ボラ ボラ目 ボラ科 但馬の情報発信ポータルサイト 但馬情報特急

ボラの稚魚 フライde海外釣行

ボラの特徴 見分け方 写真から探せる魚図鑑

ボラの稚魚 いきもの情報

川で約5千匹の魚が大量死 東京 大田区 日テレnews24

ボラ 鯔 釣り百科 あらゆる釣りの知識が集約

ボラ 魚のなかま 浦安水辺の生き物図鑑

ボラ稚魚ボイル多発 大江川 小型ですが釣れました 釣具のイシグロ 釣り情報サイト

鈴鹿川河口にて 21 03 07 はやし けいじ Note

群れるボラの幼魚たち Waterfront

.jpg)

ボラ ぼら 鯔 旬の魚介百科

ボラの全てがわかる 臭いの原因や料理方法 おすすめの釣具を一挙紹介

ボラ ボラ ボラ 私目線

My図鑑 図鑑作成アプリの人 ボラ 稚魚 推定 川でのガサガサでたくさん捕れた かわいい My図鑑 魚図鑑 魚 サカナ 魚類 海 川 釣り 魚釣り フィッシング 川釣り 海釣り 一眼レフ ミラーレス コンデジ カメラ 写真 図鑑

ボラの大量遡上 ほっといっぷく

ボラ 八面六臂

川を覆い尽くす黒い魚 正体は 東京 日テレnews24

ちょっとした騒動 川にびっしり出世魚ボラ幼魚 鳥羽 寺谷川 毎日新聞

今日もガサガサ日和 Vol 29 河口部でボラとウナギとテナガエビ 川遊びマップ

ボラの群れを狙って 観察館日記

ボラの特徴 見分け方 写真から探せる魚図鑑

運河埋め尽くす ボラ 絨毯が話題に 実は各地で見られる冬の風物詩 Tsurinews

ボラ 15 05 28 Web魚図鑑

ボラ ボラ目 ボラ科 但馬の情報発信ポータルサイト 但馬情報特急

茨城新聞 人気動画14 ボラ大群住民驚き 大洗の旧磯浜漁港 涸沼川に遡上

スリム水槽 静岡県淡水生物館

日本淡水魚 ボラ

川魚の種類 海水魚の種類と釣り方

船だまりにボラの大群 大洗町の涸沼川 Youtube

ボラの幼魚が堀川に大量に遡上しています 平成27年5月29日 レポート 中日本建設コンサルタント 株 かわせみ調査隊

ボラの稚魚でしょうか 爺々のよわよわ録

ボラ専門 釣絶 魚ゲノム

こんな所に何故 ボラ さきたま自然日記 別館

ぞわぞわ度マックス 茨城県の川に上ってきた数万匹のボラの大群がいる光景 カラパイア

ボラ顔

この魚は何の稚魚でしょうか 磯で採取しましたボラだと思っ Yahoo 知恵袋

ボラが大量発生 水面に 密 集う水鳥でふん害も 徳島市 徳島の話題 徳島ニュース 徳島新聞電子版

ボラはなぜ跳ねる どこにでもいる 魚のもつ特別な仕組み スマルア技研

ボラの生き様 稚魚から成魚になるまでの呼び方一覧を大公開 ケロスケ地球防衛軍お助けし隊

ボラ 09 04 12 Web魚図鑑

るーのすけ 悶 Hey Siri 子供が川で掬ってきた魚なんだけどコレ何なん ボラの稚魚 分かる人いる

ボラ稚魚ボイル多発 大江川 小型ですが釣れました 釣具のイシグロ 釣り情報サイト

ボラ専門 釣絶 魚ゲノム

新川紀行 土浦市 ボラの稚魚と河岸景観

3

ボラの群れを狙って 観察館日記

0 件のコメント:

コメントを投稿